Новости

- 8-14 апреля неделя подсчёта калорий

- Профилактика НПВС

- Госуслуги Решаем вместе

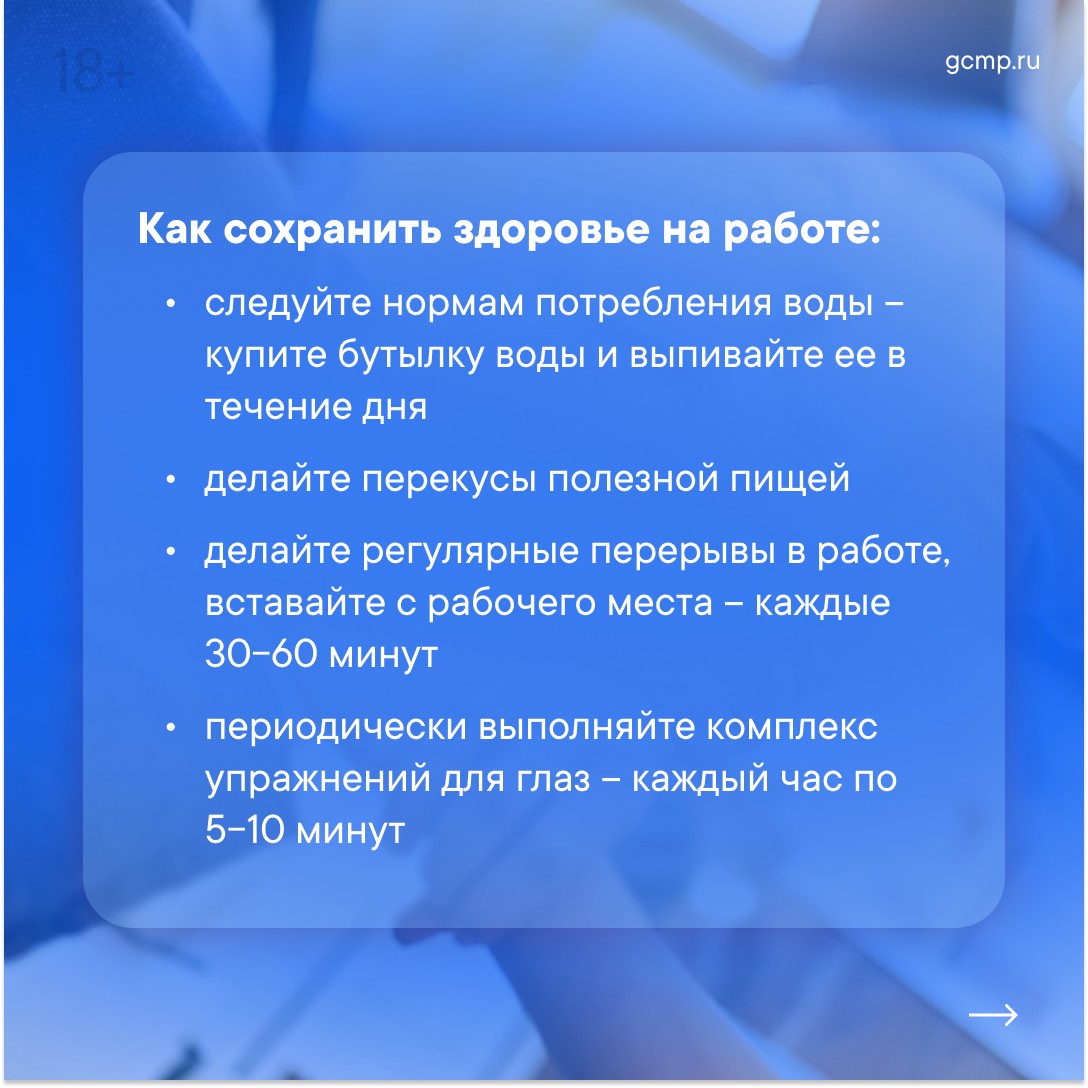

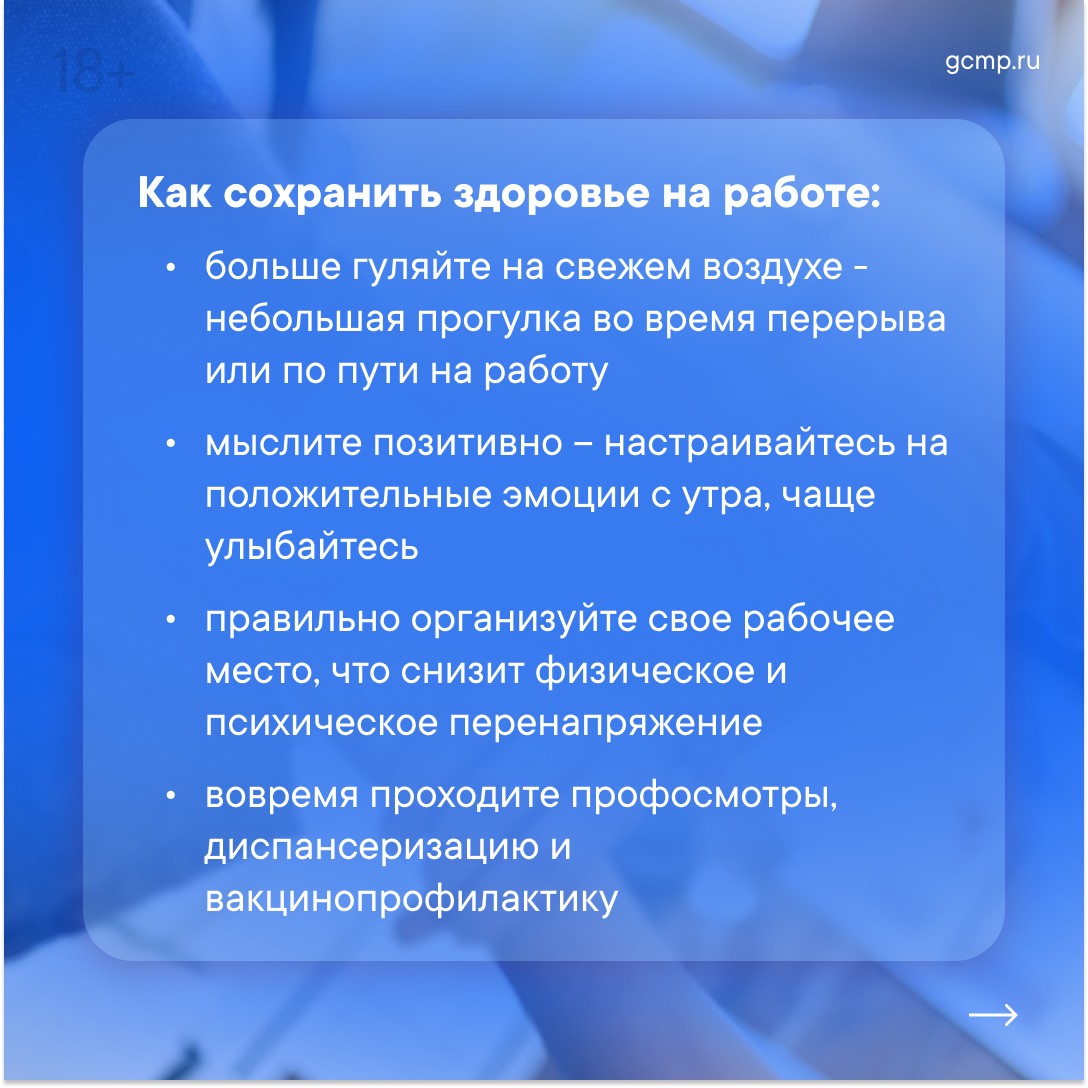

- 1-7 апреля неделя продвижения здорового образа жизни.

- 10000 шагов к жизни

- 07.04.2024 Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни»

- Очаг туберкулеза

- Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией

- профилактика диверсий на объектах транспортной инфраструктуры и связи, поджогов зданий органов гос.власти

- «Город-герой Ленинград». Документальный фильм